Pensar nos compromete. Rompe los automatismos, nos saca del refugio cómodo de lo sabido y nos deja a la intemperie. Quizá por eso hoy pensamos menos y opinamos más. En un mundo que vive a golpe de notificación, es más fácil repetir que elaborar, reaccionar que comprender, compartir que rumiar. Pensar —pensar de verdad— se ha vuelto un acto extraño, casi excéntrico. No porque resulte complicado, sino porque exige algo que evitamos: tiempo, cuerpo, memoria… y una cierta tolerancia a la intemperie interior.

Gustave Thibon dijo: «Vivo muy poco de lo que pienso, pero lo suficiente para no enorgullecerme de todo lo demás». El pensamiento no nos convierte en mejores por acumulación, sino en más humildes por contraste. Nos deja frente a la distancia incómoda entre lo que intuimos como verdadero y lo poco que alcanzamos a encarnar. Y es justamente esa distancia la que vuelve imprescindible seguir pensando.

Toda relación auténtica nace de un diálogo, y no hay palabra con pulso si no hay pensamiento que la sostenga. En el espacio público hablar debería ser poner en juego lo que uno cree, a la espera —cada vez más frágil— de que otros lo escuchen, lo confronten y devuelvan algo vivo. Aristóteles advirtió que sin palabra no hay política. Pero quizá hoy el problema es otro: hablamos demasiado… y pensamos demasiado poco. O pensamos desde otros, que no es verdaderamente pensar.

Pensar no es alinearse con un bando ni repetir consignas. Pensar es exponerse. Es aceptar que nuestro punto de vista es parcial, vulnerable y siempre revisable. Por eso resulta tan incómodo en tiempos de pensamiento prestado, consensos instantáneos y certezas impostadas. Reivindicar un pensamiento propio no es un gesto narcisista, sino como acto de responsabilidad.

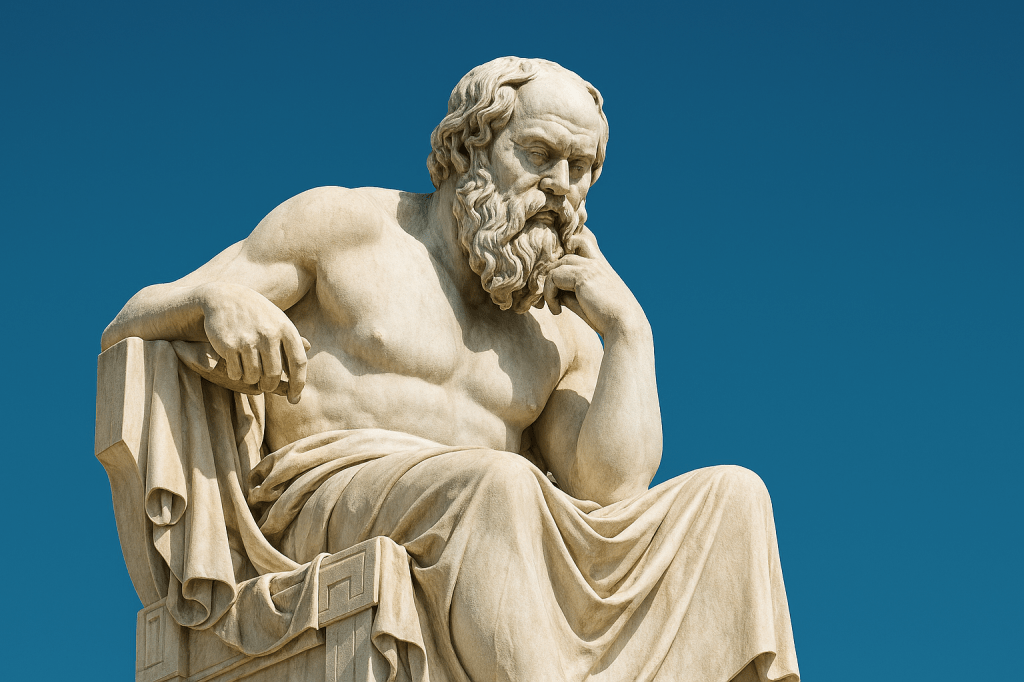

Me gusta una imagen propuesta por Montaigne, que desarma todo espiritualismo desencarnado: «Mis pensamientos dormitan si los dejo parados. No funciona mi mente si no la mueven las piernas». El pensamiento no nace en el aire, nace en el camino. Se afina caminando, errando, atravesando crisis. Porque toda crisis —personal, social, espiritual— es un laboratorio de pensamiento. Cuando lo aprendido ya no basta y lo sabido se resquebraja, pensar deja de ser un lujo para convertirse en una forma de supervivencia.

En un tiempo fascinado —y asustado— por la inteligencia artificial, se habla de proteger el pensamiento como si fuera una especie en peligro de extinción. Pero la verdadera amenaza no viene de las máquinas, sino de la renuncia humana a pensar. Tres pilares nos separan de delegar nuestra conciencia: el pensamiento complejo, la creatividad y un humanismo profundo. Sin ellos, no solo entregamos tareas, sino también criterio. Y una sociedad que delega su conciencia se condena a vivir de reflejos, no de decisiones.

Pensar es un ejercicio de transformación. No porque nos haga más brillantes, sino porque nos obliga a hacernos cargo de nuestra vida. Acoger un pensamiento propio —complejo, crítico, humanizante— es cuidar el alma. Es atender a lo que nos habita, discernir lo que nos mueve, nombrar lo que nos hiere y elegir —una y otra vez— cómo queremos vivir.

Por eso, vivir a la intemperie es negarse a vivir con el pensamiento prestado. Es caminar con preguntas propias, aceptar la fatiga de pensar sin refugios ideológicos, sin respuestas prefabricadas, sin anestesia. Y no para tener razón, sino para no perder el alma en la parálisis de los pensamientos dormidos.