Aquellos ascetas que consideraban la indiferencia como virtud no podrían haber imaginado cómo en la sociedad actual hemos transformado este concepto. Hemos alcanzado la habilidad de tener a nuestro alcance los deseos que siempre soñamos, solo para dejarlos pasar, como si fueran efímeros destellos de la vida. Nos encontramos inmersos en una existencia que apenas sentimos de manera intensa, distraídos por una sobreestimulación de nuestros sentidos que nos deja insensibles, tanto ante el dolor como ante la maravilla que nos rodea.

La vorágine diaria nos ha llevado a caminar sin apreciar el camino, a centrarnos en metas a largo plazo olvidando la belleza intrínseca del presente. Nos aferramos a victorias intrascendentes, perdiendo de vista las pequeñas y difíciles victorias cotidianas: conocer, amar, perdonar y levantarse. Nuestra expectativa de cambios asombrosos, y que podamos compartir en redes sociales y tertulias de café, nos lleva a pasar por alto el permanente milagro de la vida en nuestra propia vida.

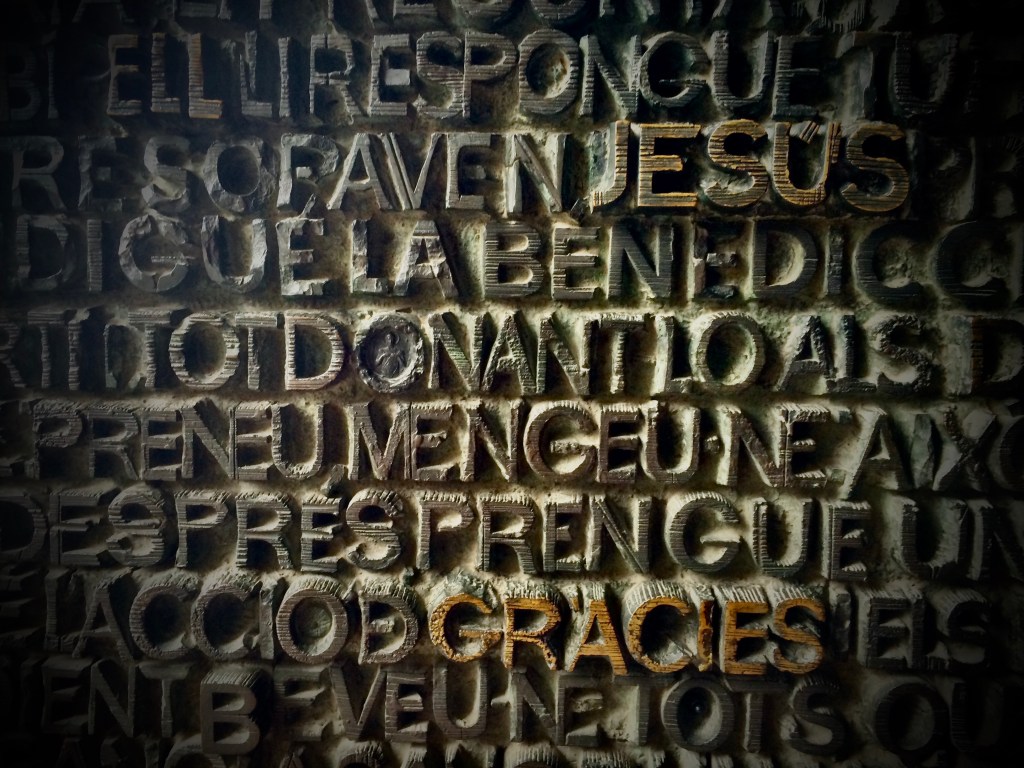

Esta indiferencia nos condiciona sin que seamos capaces de darnos cuenta. Adheridos a rituales y finales predefinidos, empoderados con sermones y tratados sobre la belleza pero sin ser capaces de descubrirla, nos convertimos en gente de palabras y promesas pero no de gestos. Somos buscadores de milagros que pasamos por alto los signos que realmente reconcilian con la vida: saludar a un desconocido, escuchar a un amigo sin distraerse con el móvil, contactar a alguien a quien no hemos visto en mucho tiempo, visitar a un enfermo, sonreír, dar una moneda al que pide en el semáforo, abrazar, confiar y lanzarse sin red a la vida.

La indiferencia no es ya virtud, sino pecado, que nos aleja de las conexiones humanas auténticas. Nos ilusiona con una vida sin obstáculos, pero pronto descubrimos que vivimos junto a otros pero en soledad, buscando experiencias significativas pero cada vez más individualistas. Necesitamos volver a compartir cara a cara nuestras experiencias y sentimientos con aquellos que nos rodean, apreciar la diferencia de su belleza, sin depender de remedios virtuales, sin que nos importe si el resto del cibermundo nos sigue o queda ignorante ante lo que hacemos. Solo entonces, estaremos nutriendo nuestras vidas con el alimento que realmente importa.