Hay silencios que no se rompen con ruido. Se instalan, incomodan, interrogan. Nos descolocan porque no los manejamos, porque no traen respuestas, porque no son cómodos ni previsibles. Entre todos, el más espinoso es el silencio de Dios: ese que parece prolongar el abandono del huerto, alargar la cruz, y resonar en cada herida de la historia. En cada guerra, cada injusticia, cada muerte absurda. Un silencio que no se deja domesticar.

Y, sin embargo, en ese silencio no hay ausencia. Hay espera. Hay revelación. Hay preguntas. Hay desnudez. Pero preferimos llenar la espera con palabras, el vacío con ruido, la revelación con doctrina, la desnudez con evasión. “Dios es silencio”, decía san Ignacio de Antioquía, “y en su silencio nos habla”.

No es fácil sostener la fe cuando se nos cierran las respuestas. Cuando las palabras se vuelven huecas e inservibles. A veces por impotencia, a veces por miedo, a veces por una fe cansada que ya no sabe cómo hablar de Dios sin convertirlo en eslogan. A veces callamos porque no sabemos qué decir. Otras, porque no queremos comprometernos.

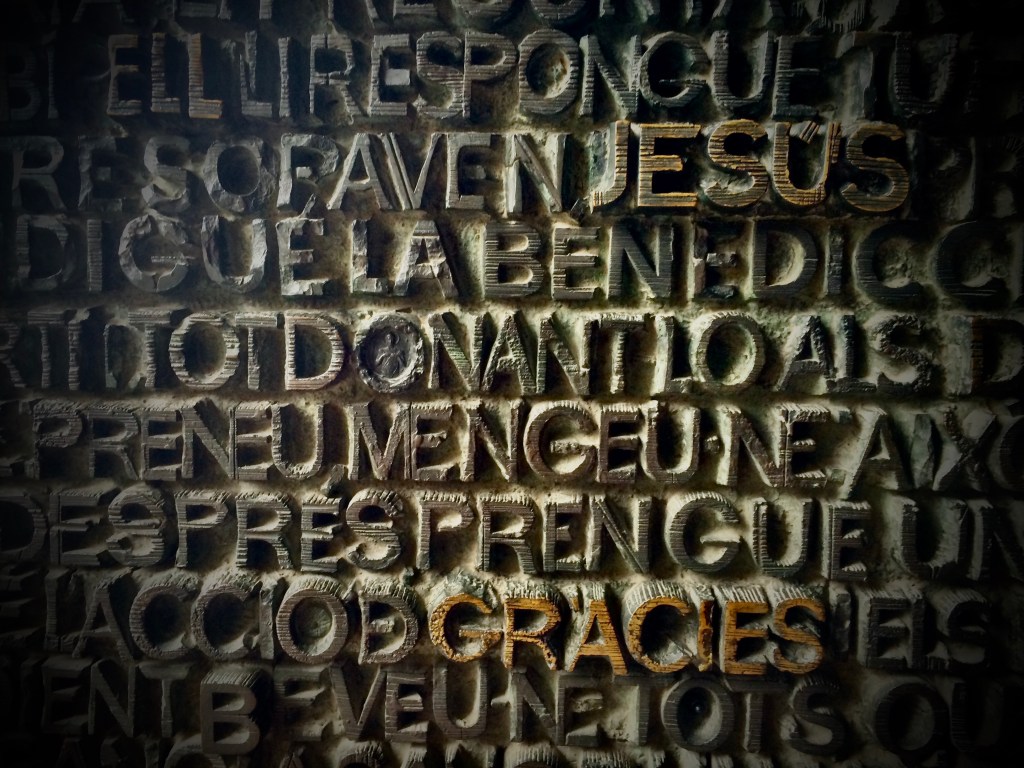

Jesús también vivió cómo se marchaban los suyos. En silencio. Cuando sus palabras resultaban incómodas o incomprensibles. Y no los retuvo. Solo preguntó: “¿También vosotros queréis marcharos?”. Y Pedro, con la lucidez de quien ha comprendido algo esencial, respondió: “¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida” (Jn 6,68).

“Las palabras de vida son aquellas que surgen en medio de la muerte, no las que la niegan”, afirma el teólogo Christoph Theobald. Son palabras que rompen la lógica del sepulcro. Que no maquillan el dolor, ni lo anestesian, sino que lo iluminan. Palabras que no explican el sufrimiento, pero lo atraviesan con sentido. Que no controlan, pero acompañan. No son palabras correctas, ni precisas, ni cómodas. Son palabras que remueven, que incomodan, que sanan.

Dios no ha callado. Lo que nosotros llamamos silencio, él lo llama resurrección. Nuestra ansiedad, él la nombra esperanza. Nuestro desconcierto, redención. Lo que vivimos como oscuridad, es el umbral del alba. En palabras de san Ireneo de Lyon, “el Verbo se hizo carne para hablarnos desde dentro”.

El problema no es el silencio de Dios, sino el nuestro. Nuestro silencio cómplice, nuestro miedo a hablar de lo esencial. Nuestra comodidad para refugiarnos en estructuras, en lenguajes gastados, en lugares seguros.

La Pascua no es un final feliz: es un comienzo inesperado. Una palabra nueva y definitiva tras el silencio impuesto por la muerte. Nos empuja a dejar atrás discursos que no salvan, y nos lanza a pronunciar palabras que encarnen esperanza, que revelen sentido, que se atrevan a nacer donde solo parece haber tumba.

Como escribió Byung-Chul Han: “El dolor que se comparte, se transforma en lenguaje. Lo que no se puede decir, se convierte en sombra.” Esa es nuestra tarea pascual: convertir las sombras y los silencios en palabra de vida.