Al igual que ocurre con la educación -como veíamos la pasada semana-, también la espiritualidad es tentada por la totalidad. Esa pulsión por levantar sistemas cerrados, doctrinas blindadas y caminos asfaltados sin sobresaltos. Hoy nos asalta una nueva espiritualidad que, en su afán de ofrecer certezas, se convierte en una arquitectura de certezas prefabricadas. Se presenta como respuesta antes que como pregunta, como solución antes que como misterio. Pero es precisamente la experiencia de la intemperie, y no la comodidad, la que despierta una espiritualidad verdaderamente transformadora.

La lógica de la totalidad espiritual busca protegernos del vértigo existencial. Nos ofrece un Dios domesticado, previsible y funcional. Un Dios que se acomoda a nuestras expectativas, que responde rápido, que consuela sin incomodar. Una experiencia de lo sagrado que se complace en confirmar nuestras intuiciones, en reforzar nuestras seguridades. Pero esa espiritualidad, en el fondo, es una espiritualidad sin Dios. Porque la verdadera experiencia de lo divino -como el Infinito de Lévinas- no se deja poseer. No se deja encerrar en fórmulas ni rituales. Irrumpe, desestabiliza, descoloca. Se manifiesta en el rostro del otro, en la herida, en el silencio que no se puede llenar.

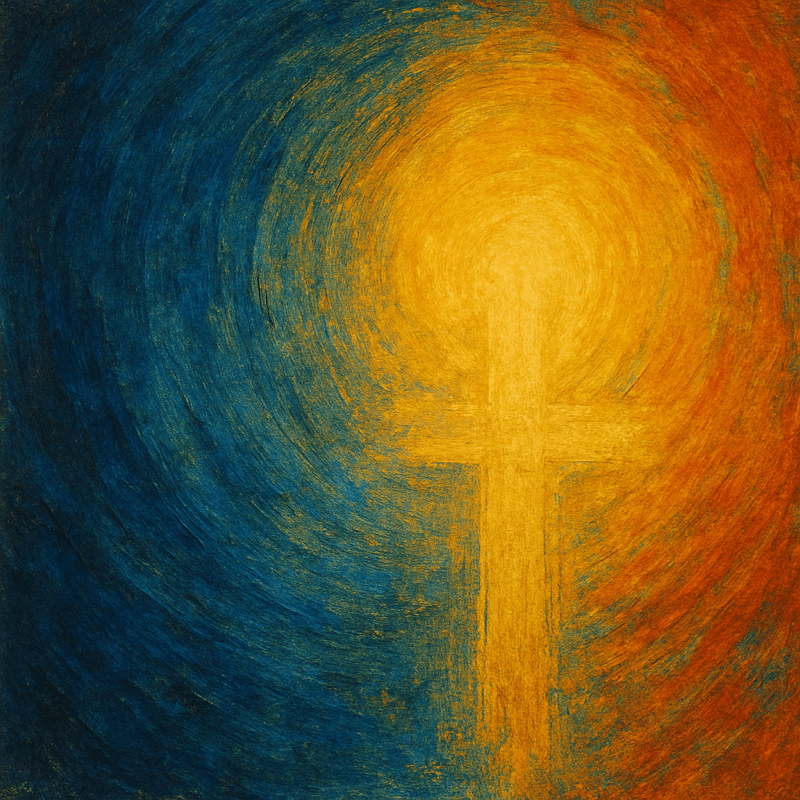

La intemperie espiritual es el lugar donde la totalidad se quiebra. Allí donde las respuestas se desmoronan y solo queda la pregunta desnuda. Es la experiencia mística del desierto, del exilio, de la noche oscura. El umbral donde lo divino se revela sin intermediarios, sin decorados, sin garantías. San Gregorio de Nisa lo expresa así: “El verdadero conocimiento de Dios consiste en ver que Él es incomprensible”. No se trata de saber más, sino de saber que no sabemos. No se trata de alcanzar, sino de abrirse. No de poseer, sino de dejarse tocar por el Otro.

Habitar la intemperie espiritual es renunciar al control. Es aceptar que no hay mapas ni refugios ni promesas de éxito. Y es precisamente en esa exposición radical donde ocurre la transformación. Porque nos descentra, nos expone, nos despoja de la obsesión por controlar. Aquí, la fe no es una afirmación cerrada, sino una apertura. La oración no es técnica, sino respiro del alma. El encuentro con Dios no es un hogar definitivo, sino una herida que sana mientras hiere.

Educar el alma para vivir a la intemperie significa acompañar una espiritualidad capaz de habitar el no saber, de sostener el silencio, de resistir la tentación de la respuesta fácil. No se vive en la llegada, sino en el camino. No se enseña desde la autoridad, sino desde la fragilidad reconocida. Es una espiritualidad para el encuentro, no para la autorreferencialidad. Una espiritualidad que nos abre radicalmente al Otro, que desinstala.

La totalidad espiritual es encerramiento y mismidad estéril. La intemperie espiritual, en cambio, es apertura que permite irrumpir al Infinito. Es el espacio donde lo eterno se cuela en lo cotidiano, donde lo absoluto se revela en lo frágil.

En este contexto, me resuena la advertencia de Gustave Thibon: cuando la fe y la esperanza se secularizan y se vacían de trascendencia, se convierten en ideologías que prometen un paraíso futuro a costa del presente. Una espiritualidad así se niega a juzgar el árbol por sus frutos, desmorona la moral, hiere a la humanidad en lo más profundo. Es el espejismo de una totalidad que reemplaza el misterio por la técnica, lo infinito por lo indefinido, la esperanza por la utopía ideológica.

Frente a ello, la espiritualidad de la intemperie nos llama a otra cosa: a habitar el presente, a sostener el dolor de la existencia sin anestesia, a abrirnos al misterio sin garantías. Porque solo en la intemperie, cuando todo queda en suspenso, puede irrumpir lo verdaderamente nuevo. No como construcción humana, sino como don divino. No como sistema, sino como encuentro.