Uno de mis recuerdos del colegio tiene que ver con el cartel que cada día veía en la escalera del centro, representando un rostro dulzón de Jesús de Nazaret con la inscripción Amigo que nunca falla. Con el paso del tiempo aquella frase ha ido marcando, de diferentes maneras, mi fe, mis relaciones interpersonales y mi idea de confianza. Nunca me he sentido fallado en mi fe, tal vez porque fui madurando una imagen de Dios que evolucionaba al mismo tiempo que adquiría nuevas sabidurías y me las veía con situaciones vitales de desgarro y frustración. Jesucristo es para mí el amigo que nunca falla, con una convicción purificada del sentimentalismo propio de la adolescencia. No puedo decir lo mismo de mi relación con todas las amistades que he tenido, sí que les he fallado, y les fallo, en muchas ocasiones, sin hacer daño, sin malas intenciones, casi siempre dejándolas ir en un pasar página decoroso, silencioso.

Pero puedo decir con sinceridad que no siento haber perdido ninguna. Tal vez por eso me ha costado menos volverme a sentir amigo, con todas sus consecuencias, en el reencuentro. En más de una ocasión he sentido como si no hubiera pasado el tiempo, enredado de nuevo en la continuación de una conversación interrumpida por años, embelesado por la limpieza de la mirada, la sonrisa, los viejos proyectos compartidos. En la amistad he buscado siempre la liberación de los apegos, y a lo largo del tiempo esta idea no conceptualizada nos ha purificado, a mí y a quienes llamo amigos, del falso interés de las complicidades, de una amistad entendida como inversión de bajo riesgo, de las grietas emocionales que convierten al amigo en mera transacción. Ser amigo supone aceptar el fallo, en el otro y en uno mismo, pero sin hacer de ello un abismo; implica reconocer los espacios infinitos que se abren entre ambos con la flexibilidad que da el tiempo compartido, sin llevar la cuenta de los segundos separados. Supone no llegar nunca a poseer al amigo, como aquella paradoja de la flecha de Zenón, porque la verdadera amistad, la que no falla, carece de movimiento en el tiempo, se aproxima y se distancia sin perder la esencia de los abrazos.

En su Ética a Nicómaco, Aristóteles dice que «el amigo es otro yo». Para alcanzar esta verdad hay que comenzar por mantener lejos de la amistad la imagen del espejo, no puedo convertir al amigo en un reflejo de mis aspiraciones y deseos, porque la necesidad de ser amigo no puede construirse desde mi carestía, su imagen no es la prolongación de mis búsquedas. Aristóteles se mueve en el terreno de la conciencia personal, más allá de la apariencia que presenta espacios cerrados de sentido, en un descubrimiento de la belleza que detecta la justicia y el amor en las actitudes desde las que llamo al otro mi amigo, pero sin imponer mis coordenadas existenciales. Es otro yo cuando lo acojo como lo hago conmigo mismo, cuando perdono y amo y comprendo sin ambigüedades, pero también sin necesidad de permanentes explicaciones. Es otro yo cuando me abre a la conciencia de mí mismo, al mismo tiempo que me hace tomar conciencia del mundo y de sus relaciones. Otro yo que, como yo mismo, se siente no sabedor de los misterios e indaga ese no saber sin agotar las relaciones, casi tangencialmente, en una línea asíntota que se cruza en infinitas ocasiones con la vida y los espacios compartidos.

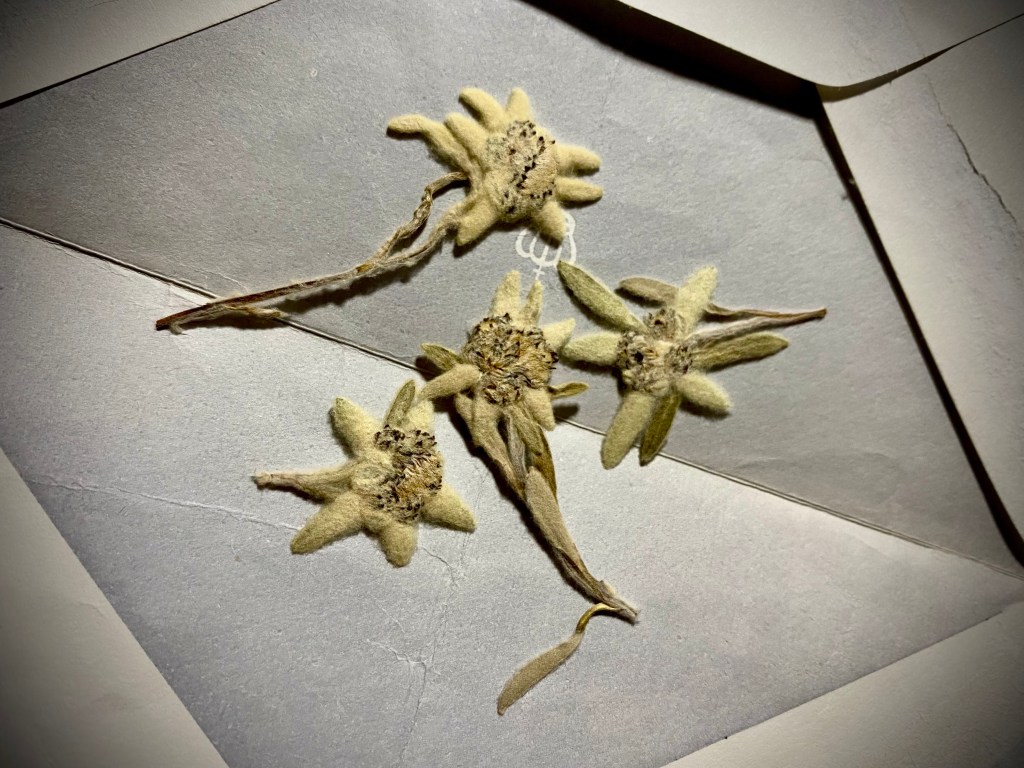

Debo a mis juveniles a danzar por el Pirineo la oportunidad de conocer el secreto de la flor de edelweiss, llamada también la flor de la amistad. Aún guardo un sobre con cuatro pequeñas flores recogidas, con la inconsciencia ecológica propia de los diecisiete años, cerca de la cascada de las Negras, en el impresionante barranco de Izas. La flor de edelweiss tiene tres características peculiares: es endémica de algunas zonas montañosas del planeta, en las que crece a grandes alturas, y no es fácil de encontrar; sus pétalos son suaves al tacto, como de terciopelo, como nieve siempre fresca; y nunca se seca, ni se pudre, se mantiene, aun cortada, como si siguiera unida a su tallo, en un atrevido brindis a la inmortalidad.

Dice el refrán que quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Prefiero el versículo del libro del Eclesiástico «El amigo fiel es seguro refugio, el que le encuentra, ha encontrado un tesoro» (Eclo 6, 14). Cuento a mis amigos por tesoros, en su misterio y en su otredad, y también me gusta contarlos como edelweiss. El amigo verdadero es endémico de los escarpados espacios angostos y vertiginosos de la vida, no se busca, se encuentra, y desde el primer momento se es consciente de la riqueza del descubrimiento, sabedores ambos de que la amistad es la única virtud que necesita de dos, así la definió preciosamente Michel de Montaigne. El amigo es terciopelo, no como suavidad adormecedora, de las que tranquilizan conciencias, sino como refugio seguro que acompaña en la tempestad y en la calma de la vida, que está aunque no se le vea, que intima, en la más profunda y bella acepción de su significado. El amigo nunca se pudre, ni seca su suave y delicada presencia, incluso cuando guardamos su amistad por largo tiempo; su recuerdo, y también su presencia inesperada, nos salva de la miseria y de la soledad, se hace otro yo incluso sin encuentros, porque al abrir el sobre donde guardamos pacientemente su memoria, nos invita a encontrar su mirada ausente de juicio, en un decíamos ayer eterno y sincero.

Tengo en un cajón de mi mesa un sobre con edelweiss, de vez en cuando lo abro y paso mis dedos por los suaves pétalos de las flores eternas. Son mi memoria de amistad, especialmente de aquellas a las que debo frases inacabadas y miradas suspendidas hace tiempo.